――そうすると、稽古は誰につけてもらうんですか?

風車 演目ごとに他の師匠につけてもらいますが、うちの師匠には「癖のない、芸がしっかりした人に習え」と、「続けて同じ人に習うな。いろんな人に教えてもらえ」の二つを言われました。自分の口調ができあがる前にアクの強い人に習うと、その口調が抜けなくなってしまうんですよ。

師匠そっくりにやれば、うまくは聞こえますが、師匠という枠を越えることはできません。だから、「多くの人の個性に触れて、自分の芸風を確立しなさい」というのが、うちの師匠の弟子の育て方なんです。

――教え方は人それぞれなんですね。馬風師匠に直に稽古をつけてもらったことは?

風車 ないですね。でも地方などに弟子を連れて行くと、必ず弟子の高座を聴いてポイントを指摘してくれます。特に間については「落語は間だ。間が良けりゃ受けるし、悪ければ受けない。間が下手なやつの噺も聴いて、客に受けない訳を考えろ」と、よく弟子に言っていますし、前座の弟子にも「おれの用事がすんだら、袖に行け」と、できるだけ他の噺家の高座を聴かせるようにしていますね。

弟子を枠にはめないんですが、先代の小さんもそういう人で、馬風師匠、談志師匠(立川)と、弟子も個性豊かです。

――風車さんは馬風師匠とは雰囲気や芸風が違

いますよね。

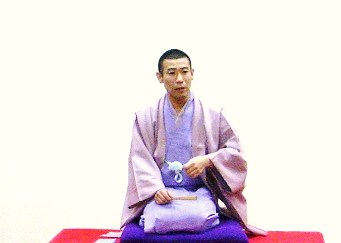

いますよね。風車 確かに落語を面白く聴かせる三遊亭圓歌、橘家圓蔵、林家木久扇、うちの師匠と、自分が好きな師匠の芸風と、今の自分の芸風は違いますけどね。面白い落語か、うまい落語か、自分の噺家としての生き方を決めるためにネタをたくさん覚えているところです。今はまだ模索中ですね。

――好きな演目は?

風車 子供の出てくる噺は「向いている」と言われるし、自分でも好きですね。「おまえはまぬけな泥棒がぴったりの風貌だ。泥棒ネタは売り物になるよ」と多くの師匠に勧められますが、まだものになってないんですよ。泥棒ネタは案外、難しい。「転宅」なんか、稽古をつけてくれた市馬師匠(柳亭)がやるとすごく面白いんですが。

――落語のどんなところに魅力を感じますか?

風車 温かみがありますよね。与太郎なんか、すごく愛されているじゃないですか、「みんなで何とかしてあげよう」と。人のつながりが希薄な殺伐とした世相ですから、落語を聴いて少しでも温かい気持ちになってもらえたら、という思いはあります。「ダメ男でも懸命に生きてる、それでいいんだよ」と思いやる気持ちとか、面白いだけじゃない落語の良さも、お客さんに伝えていきたいですね。